みなさん、こんにちは。

トランスファーサポートチームの山下です。

4月に入り、通勤中に新調したスーツや制服を着た人達をよく見かけます。新たな生活を始めるということは、楽しみな気持ちだけでなく、不安な気持ち等、様々な感情が入り混じっているのではないでしょうか。

気付けば私がアップライドに入社してから早5年が経ちました。5年前を振り返ると、新たな環境で働くことに対して、楽しみよりも不安な気持ちが大きく、毎日ドキドキしながら出勤していました。

新たな環境で生活を始めている方々を見ていると当時を懐かしく思いつつ、堂々と仕事をしている自分の成長を改めて実感しています。

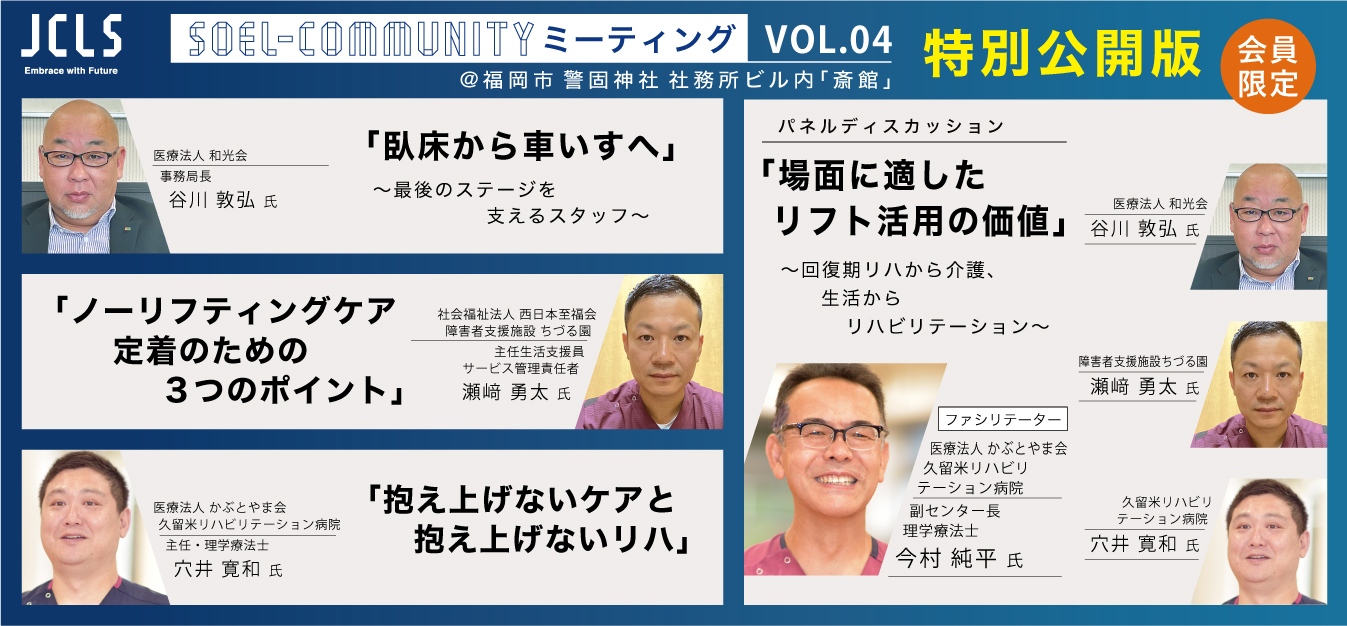

当時を振り返るために、今回のトップ画像を私の約4年前の写真にしてみました。4年間で色んな意味で大きくなった気がします。今度皆様にお会いした際には見比べていただければと思います。

さて、今回は労働環境改善に向けた取り組みを始めようとしている、とある病院のお話をさせていただきます。

働きやすい環境作りに向け、小さくても大きな一歩をなぜ踏み出したのか、途中経過のお話になりますが、最後まで読んでいただければと思います。

腰を痛めるスタッフを減らしたいが…

今回お話させていただく病院の担当者とは約1年前に開催された研修会で初めてお会いしました。

お会いした当時から

「腰を痛める介護スタッフが多くなってきていて悩んでいる。」

「人力で介助するのは限界があると個人的には思っているから、リフトの導入は必要だと考えている。」

と話された一方、

「介護スタッフがまだその危機感を感じていない中で、どうやってリフトを導入して、環境を変えていくのが良いのか悩んでいる。」

「こういった機器(リフト)を知らない人が多いから、移乗のやり方を変えることに対して、介護スタッフも利用者様も嫌がる人が多いのではないか…。」

と現状を打破する方法に悩みを抱えていたようでした。

個人的には介護スタッフの身体の負担を考えると今すぐ環境を改善する必要があると感じた一方、話を伺う限りだと今すぐに環境改善の動きを始めると、病院内で軋轢が生まれてしまう可能性が高いと感じました。そのため、今すぐ動きだすのではなく、まずはリフトへの受け入れや腰痛予防への意識をどうすれば高められるのか、担当の方と一緒に考えていくことにしました。

スタッフ全員の意識を変える難しさを痛感

約半年間、何度かお話を伺っていくうちに、担当の方より「病院内で徐々に腰痛予防への意識が高まってきたような気がする。」とお話があり、「一度リフトについて説明とデモをして欲しい。」と要望がありました。

デモ機をお持ちしながら、現場の方々を交えてリフトを使用した移乗方法のデモンストレーションや使用することによる効果をご説明すると、

「こういった機器(リフト)を使った方が身体への負担は軽くなると思う。」

「患者の負担も軽くなって良さそう。」

とリフトに対して比較的前向きなリアクションがあったものの、

「(人力での移乗と比べて)時間がかかりそう。」

「(リフトの操作が)難しいと感じた。」

と少なからず否定的な声も挙がっていました。

デモから数週間後にその後のご様子を伺ったところ、弊社の説明会を開催後に他社のリフトもデモを行ったようで、このようなお話が聞かれました。

「デモで説明を聞いている時は現場のスタッフも前向きなリアクションをしてくれるんです。けど、いざ現場にデモ機を置かせてもらったらみんな全く触ったり、使ってくれようとしない」

リフトに対する意識は徐々に変わったものの、今までのやり方(移乗方法)を変えることに対しては、ご担当者と現場スタッフの間に大きな壁があるように感じました。

意識を変えるためには根拠が必要!

以前私が執筆した、アップライドマガジン「#111 【元介護士が伝えます!】続・介護リフトはなぜ普及しづらいのか」で書かせていただきましたが、現場スタッフの方々は新たな移乗介助を実践するということに対しての抵抗感があるかと思います。

そのため、デモ機の使用を控えた方が多かったのではないかと個人的には考えました。

ですが、腰痛発症者が多くなっている状況なのに、今までと同じやり方(移乗方法)を継続していくということは、現場スタッフへの腰部への負担は変わらない結果になってしまうかと思います。

では、どのようにすれば、働きやすい職場環境を作ろうとする意識付けができるのか…

そのためには、介護現場が今どのような課題を抱えているのか、今までのやり方(移乗方法)による問題や弊害を知っていただく必要があります。

まずは現在の労働環境がどのような状態なのか、現状を知ってもらうことで、職場環境改善に対する意識付けに繋がるのではないかと思い、弊社のサービス「サーベイサービス」を説明・ご提案し、実施することになりました。

小さな一歩かもしれないけれど、大きな一歩

まだ、実際にアンケート集計やマルポスメジャーを使った計測は行っていませんが、「サーベイサービス」を実施するということを決めたことは、職場環境改善に向けた大きな一歩だと個人的には思います。

現状を変えようとする、新たな取り組みをするということ、それが一人ではなく多くの人たちを巻き込もうとすることは、とても簡単なことではないかと思います。

「ハジメの一歩」を実施したことで、どのような変化が生まれるか、今後が楽しみです。

実施後の様子もご報告出来ればと思います。

余談ですが、打ち合わせで病院にお伺いした後に駐車場に向かったら、大量の猿の集団移動に出くわしました。

猿の姿をはっきりと見れたのは、集団の後方のみでしたが、皆が同じ方向に進んでいるはずなのに、途中で木や電線に登る猿や木の実を食べる猿等々、様々な猿の姿を見ました。

目指すところは同じなのに、進み方は各々異なっている姿を見て、「価値観はそれぞれ違うのに、皆がまとまって、同じ方向に進もうとすることは大変なことだよな。」と改めて考えさせられました。

今回は経緯でのお話となってしまいましたが、アップライドマガジンを読んで、「サーベイサービス」に興味がある、実施をしてみたいという施設の方々がもしいらっしゃいましたら、ご気軽にご連絡ください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。