唐突ですが私には子どもが二人おり、上は中学2年生、下は小学4年生になります。

日々接しているとあまり実感できませんが、家事を率先して手伝ってくれた時などに「成長したなぁ・・・」と感じることが最近増えました。

振り返ることで気づくことって多いけど、意識をしないと難しいなぁ・・・と思う今日このごろです。

そんな絶賛子育てに悩んでるマニアックこと栗原です。

皆さん、改めましてよろしくお願いします。

さて、今回の記事は私が2024年度の1年間をかけて関わらせて頂きました聖隷福祉事業団 様のノーリフティングケア実践報告会についてです。

年度プロジェクトとして有料老人ホームを中心とした5施設それぞれでノーリフティングケア推進・定着の伴走サポートをさせて頂いた、いわゆる私の1年間の通知表的な会でした。

本会では各施設と一番繋がりがある、ということで私がファシリテーターの役目を頂きました。

結論から言うと嬉しさで泣きそうになるくらい、素晴らしい実践報告をたくさん聞くことができました。

最大の反省点はレコーディングを失念していたことです・・・(;´Д`)

今回は聖隷福祉事業団 様の取り組みとノーリフティングケア推進・定着、そして普及について大切なことを私なりにまとめてみたいと思います。

1年間のまとめとしての報告会

年度始めの本部 岩品様との打ち合わせの段階で、3月頃に実践報告会を開催することは決まっていました。

聖隷福祉事業団 様のすごいところは、このスケジュール感を各施設の担当者がしっかり意識されていたことだと思います。

後ほど詳しくお話しますが、この「フィード・バックの機会を設ける」ということが推進・定着のためには非常に重要だと今回強く実感致しました。

今回の実践に取り組まれた施設は以下となります。

・浦安エデンの園

・藤沢エデンの園 二番館

・油壺エデンの園

・藤沢愛光園

・浜名湖エデンの園

計5施設(当日の発表順)となります。

各施設それぞれに設定された課題に従い、一年間一緒に取り組ませて頂きましたが、どの報告も非常に素晴らしかったです。

介護リフトを職場に広める活動の難しさ、施設職員ごとで提供するケアが変わることに対する考え方、ケア手順が変わることによる人員負担の軽減など、様々な取り組みを報告頂きました。

さらに私個人の専門であるシーティングにも取り組んで頂いた施設では食事姿勢の改善、筋緊張緩和に伴う自立支援の効果報告など非常に嬉しい内容でした。

最後の浜名湖エデンの園 様の報告は聞いていて涙が出そうになってしまい、フィード・バックができなくなるなど個人的な反省があったほどです(ほんとスミマセン(;´Д`))

シーティングが絡んだ非常に素晴らしい成果を3ヶ月~半年という短期間で成果報告を聞いていたら耐えられなくなってしまいました・・・。

自分が1年間伴走をさせて頂いた結果、皆様がそれぞれ我が事として課題に取り組まれ、それぞれの成果を作り上げて頂いたことに改めて感謝申し上げます。

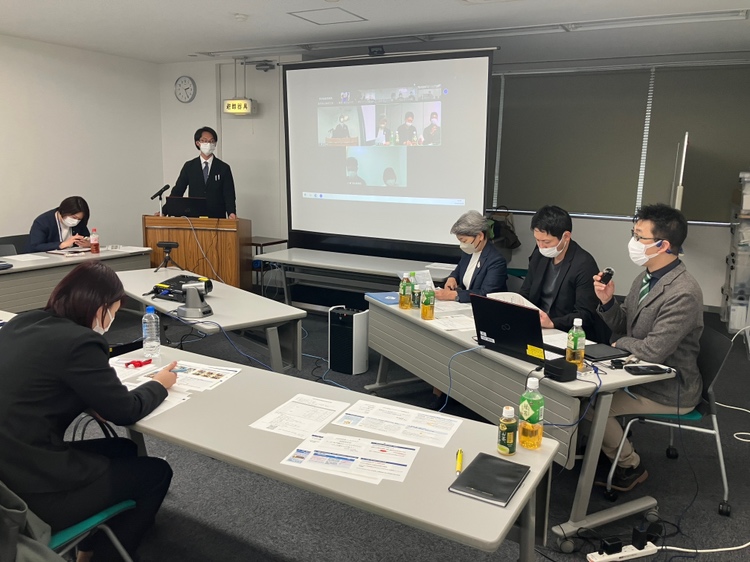

施設ごとの発表へフィード・バックしている様子

実践報告会の仕掛けと成果はいかに?

今回の報告会開催にむけて本部の岩品様と長い間お打ち合わせを進めてきました。

その中で課題になったことが、「どのように報告者の皆さんが、自分の成果に実感を得て自信をもってもらえるか」ということでした。

どういうことかというと、伴走サポートの中で改めて明確になったのですが、「日々の成果の積み上げは当事者には実感がしにくい」、ということが大きな課題となったのです。

出だしで私の子どもの成長の話を出しましたが、まさしくこれと同じように日々の変化というのは身近になればなるほど実感をしにくい、ということです。

これがノーリフティングケアだけではなく、シーティングを始めとした様々な定着・普及の大きな課題の1つなのです。

推進だけであれば法人等のトップダウンの力でなんとかなる側面はあるのですが、定着・普及となると中々うまくいかないのはこの課題があるからと考えます。

そのため、1つ仕掛けを取り入れることにしました。

子どもの成長もそうですが、身近ではない人の一言や気付きが成長や変化の気付きになることが多くあるかと思います。

そこで本来は法人内でクローズに実施される予定だった報告会を、外部の法人の方を招き入れてオープン化することを提案したのです。

協力頂いた方は弊社のSOEL COMMYUNITYでもご登壇頂き、いつもお世話になっている東京都の特別養護老人ホーム うきま幸朋苑 持吉様と幸村様、青森県の特別養護老人ホーム 正寿園 丸山様の2施設3名です。

すでにノーリフティングケアを始め様々な取り組みを先行的に進めている人たちから「みんな凄いね!」、こんな感想をもらえたら自信がもてるのではないか、と考えたのです。

終わってから振り返ると、この考えは大当たりでした。

聖隷福祉事業団 様の各施設には弊社よりノーリフティングケアのマインドセット研修という事前研修も提供しております。

この研修の中ではうきま幸朋苑 様、正寿園 様、こちらの2施設の事例や取り組みをご紹介していたのです。

つまり、施設の皆さんも知っている人たちにフィード・バックをもらう、この形を作ることにしたのです。

SOEL COMMYUNITYの理念もそうですが、弊社は上下ではなく、横のつながりこそ現場を変革していく原動力だと考えております。

そのために、ユーザー様同士がつながって頂き、積極的な情報交換を推奨しております。

なぜこのような理念が必要なのか?

私個人の考えで述べると、「同じ境遇の仲間がいる。自分たちだけが取り組んでいるのではなく、みんな同じことで悩み、取り組んでいるんだ」という実感が重要なのだと考えています。

ZOOM含めて50名以上の参加という大規模な内容でした

キーワードは成功体験のオープンソース化!

先行者やプロジェクトの初期メンバーを私は「第一世代」と評しています。

聖隷福祉事業団 様で言えば21年からお取引をさせていただき、ノーリフティングケアの推進・定着に一番に取り組まれた松戸ニッセイエデンの園 様がそれにあたります。

今回の実践報告会は第一世代である松戸ニッセイエデンの園 様の取り組みを法人内で水平展開しよう、という取り組みから始まっています。

そういう意味では今回の5施設のみなさんは「第二世代」にあたるといえます。

その次の普及・展開の方々は「第三世代」「第四世代」といった具合でしょうか。

第一世代の方々は中心となる熱意のある職員が多く、取り組む過程の変化へのアンテナが敏感です。

そのため、変化に自分たちで気づきやすくその手応え、いわゆる「成功体験」も実感しやすいです。

しかし、第二、第三世代と重ねるうちに、「挑戦」から「せねばならないこと」へ段々と変化をしていきます。

すると、どうしてもモチベーションは落ちやすく、後発の方々は第一世代が実感できた「成功体験」を得る機会が薄くなっていくのではないか、と仮説を立てていました。

今年の取り組みは「第二世代の皆さんに成功体験をどのように実感してもらえるか」それが私個人の課題だったのです。

私を含め第一世代に類する人はついつい、「なんでこんな良いことに取り組まないんだっ!?」と思ってしまいます。

だってその素晴らしさを身にしみるほど知っているからです。

しかし、これから取り組む方々はそうではないんですよね。

私達が実感してきた「自分たちの取り組みってもしかしたらすごいんじゃないか?」から「すごくて良いことじゃないかっ!」という腹落ち・納得感のプロセスを踏めていないんですよね。

つまり、この自分を含めた第一世代が実感した成功体験を独り占めせず、誰もがアクセスできるオープンソースに変えてていく取り組みこそ、推進・定着、そして普及に大きく関わるのではないでしょうか。

SOEL COMMYUNITYや弊社の研修資料にご協力頂いている皆さんも同じ思いだからこそ、「自分たちの取り組みが誰かのためになるのならば!」と喜んでご協力頂けていると思います。

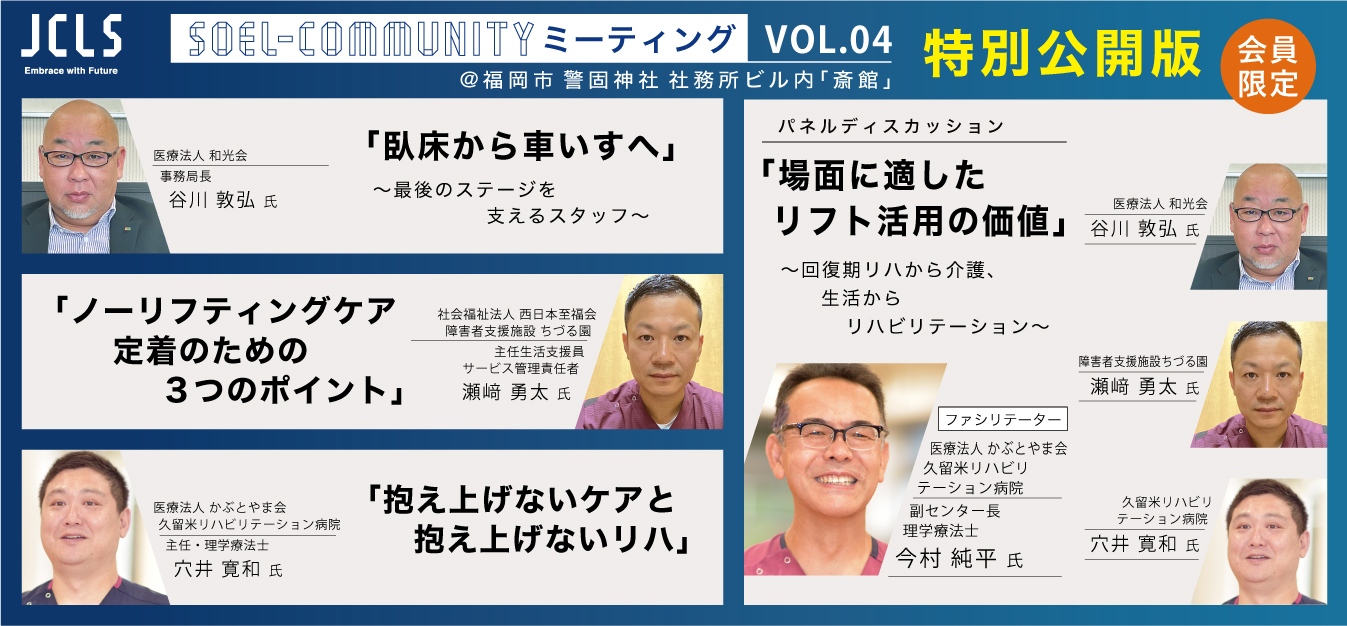

※第4回SOEL COMMYUNITY のレポートを朝日専務が執筆していますので、是非こちらもごらんください♪※

研修資料でご協力頂いたときにはこのように紹介しております

第一世代にも強烈な刺激になる!!

今回のフィード・バック役にはうきま幸朋苑 様と正寿園 様だけではなく、松戸ニッセイエデンの園 金子様にもご登壇を頂きました。

法人外と法人内、両方の先行者のフィード・バックを入れてもらおうという施策です。

ただこれ、もう一つ大きな狙いと効果があったのです。

報告会のあと関係者の打ち上げがあり、そこへ松戸ニッセイエデンの園の亀山様という若手職員が同席しておられました。

金子様のお考えには「松戸ニッセイエデンの園も先行者だからってウカウカしてられないって思ってもらいたい」というものがありました。

これが見事に的中したのです。

亀山様からは「松戸ニッセイエデンの園もこのままでは追いつかれてしまう!」「もっとノーリフティングケアやシーティングについて積極的に取り組みたい!」という意見を自ら発してらっしゃいました。

実は事前のお打ち合わせとして、金子様と亀山様のお二人でうきま幸朋苑へ見学にいかれていました。

そこで刺激を得ていたことも加わってなのかもしれませんが、他の施設の取り組みを知ることで大きな転換点となったのは間違いなさそうです。

外の世界を知り、自分たちの仕事を客観的に見る、知ることができると人は大きく成長できる機会となるのかもしれません。

私達はどうしてもケアチーム・施設という閉じた世界で仕事に携わりがちです。

そのため、良い仕事・体験に出会えるかどうかは良縁や運に左右されることが否めません。

個人技の時代はそれでも良かったのかもしれません。

しかし、これからの時代は組織単位の取り組みが求められる時代です。

その場合には様々な世代間での壁をなくし、誰もが継続的に成功体験を積めるような取り組みが不可欠と考えます。

今回の取組をご覧頂いた聖隷福祉事業団 平川常務より、「来年度は学生や他の法人の方も招いて、より大規模に行いましょう」というありがたいお言葉と評価を頂きました。

私も強く同意致します。

今回の内容は取り組んでいる一部の人たちだけが知っている世界ではもったいないです。

このような取り組みこそ、これから介護に携わりたいと考える学生や今悩んでいるこれから取り組む法人の方々へ届いてほしい情報です。

そのためには「教える」という上下の関係ではなく、「共に悩み・進んでいく仲間がいる」という横のつながりを実感できることこそ重要だと考えております。

最後になりましたが、このような貴重な機会出会わせて頂いた聖隷福祉事業団の皆様、快くご協力頂いたうきま幸朋苑の持吉様、幸村様、正寿園の丸山様に深く御礼申し上げます。

来年度の実践報告会のハードルが非常に高くなり戦々恐々と個人的にはしておりまして、25年度の取り組みに対して改めて兜の緒を締めなければ考えております。

また皆様と良い成功体験を積み上げ、広く発信できるよう取り組んでいきますので、今後ともよろしくお願いいたします。