自己紹介では福祉用具専門相談員(以下ふくせん)と名乗ってる、栗原です。

色んなところから「えっ?」って反応が聞こえますが、自分はどこまでいってもふくせんだと思っています(*゚∀゚)

今でこそ介護リフトの法人販売がメインの仕事ですが、元々は在宅の介護保険レンタルという福祉用具の世界では真逆の業務でした。

この2つの業務は同じ福祉用具の仕事ですが、取り巻く制度も顧客対象も、そして福祉用具の意味合いも変わってくると感じています。

今回はこちらの記事で記載したケース以来、久しぶりに在宅レンタルのご依頼を頂いたので、感じたことをまとめていこうと思います。

Medical Care Stationのおかげで、在宅ケアへの途中参加もスムーズに!

この記事を読んでいる皆様、Medical Care Station(通称:MCS)はご存知でしょうか?

医療・介護用閉鎖型SNSに分類されるものになります。

在宅介護のケアチームの多職種連携と、ご家族との連絡もできるLINEグループのようなものと捉えて頂ければOKです。

今から7年ほど前、私がふくせんの現役時代にちょうど広がり始めていました。

当時はまだ活用している自治体も少なく、どんなものかイマイチ知られていませんでしたが、当時の自分は非常にワクワクしたことを覚えています。

何故かって?

医療職の方やヘルパー・デイサービスの方と情報共有が直接できるようになり、しかも動画などで使い方などをお伝えすることもできるようになったからです!

この仕組みにいち早く関わらせて頂いたおかげで、在宅でもICTを活用することの可能性を実感しました。

ちなみに、当時MCSを使った多職種事例ということで、MCSの運営会社が運営する情報サイトでも紹介されています。

よろしかったらこちらの記事(※外部記事※)もご覧頂けると幸いです。

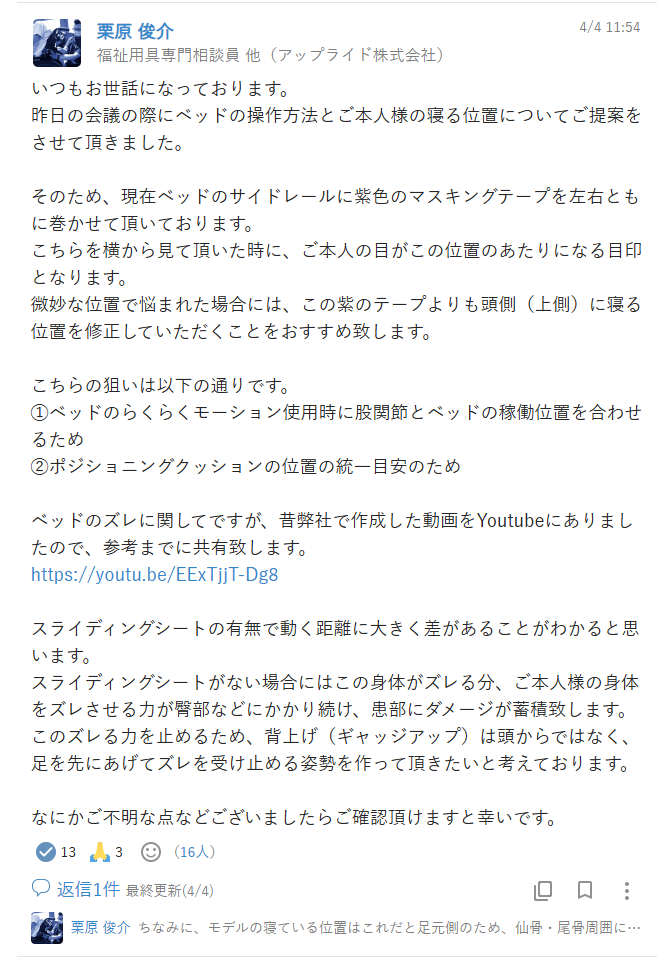

MCSではこのようにメッセージを送信できます。リンクの添付や複数の方へ一斉に伝達できることは便利!

さて、このMCSですが当時は普及に大きな課題がありました。

事業所ごとに参加する必要があるため、なかなか普及してこなかったようなんですよね。

今では23区のいくつかでは行政と医師会の連携でMCSを推奨している地域も出てきているとのことです。

今回の事例はこの推奨地区ということもあり、MCSを活用されていました。

7年ぶりに使用して改めて非常にありがたかったことが、途中参加でも過去の経過が追えることです。

後ほど記載しますが、今回は褥瘡予防に関しての参加だったこともあり、褥瘡の進捗や他事業所の方々の取組は是非知りたい項目でした。

特に褥瘡患部の変化は重要なポイントですが、訪問看護や訪問入浴の方々が褥瘡の様子を小まめに報告してくださったため、色々気づくことができました。

誤解を恐れずにいえば、事業所間を超えた経過記録を確認できるというのは素晴らしいことだと実感しました。

また、今回導入するポジショニングクッションやシーティングの報告を直接行うこともできました。

正直、選定した福祉用具が少々特殊、さらに使い方も独特なものとなっています。

それを私から直接、各事業所の方々へ文章や画像で共有することができるため、福祉用具を正しく使ってもらう、という点において非常に有用でした。

山田さんの記事でも書かれていますが、令和7年度は介護ロボットから介護テクノロジーへ変わる転換期です。

施設だけではなく、在宅の現場でもこのようなICTの活用がもっと広がってほしいと改めて思いました。

ICTのような『新しい価値』とふくせんとしての『不朽の価値』を融合して

さて、今回の事例は先にも述べたとおり褥瘡が中々治らないというケアマネージャーからのご連絡から始まりました。

なんと5年ぶりにご連絡を頂いたので驚きです。

困った時に頼って頂ける、思い出して頂けるというのは嬉しい限りです。

さて、褥瘡に関連する福祉用具ですが、実はシンプルに考えることをおすすめしています。

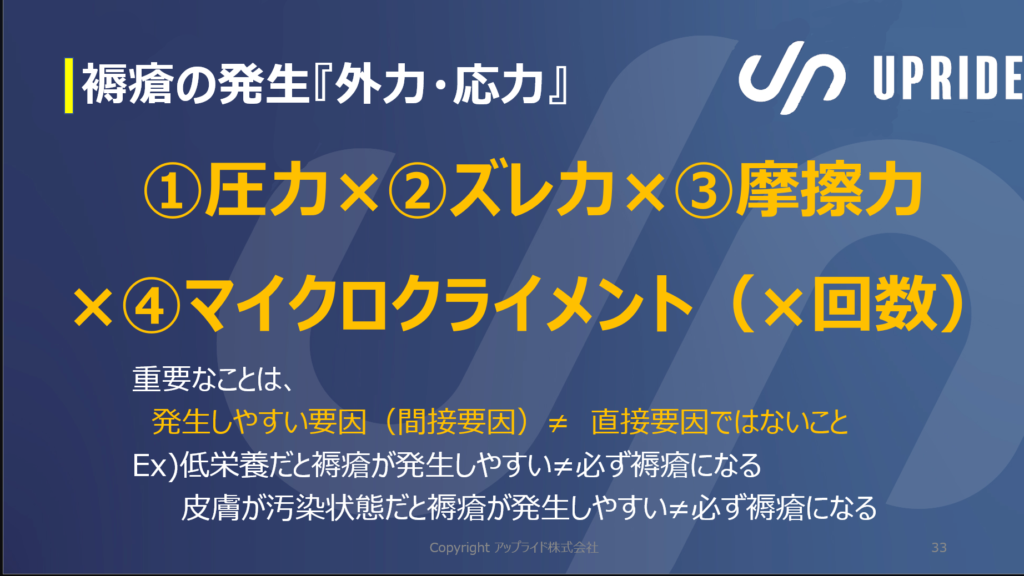

それは、24時間の生活で、患部に「圧力」「ズレ力」「摩擦力」「マイクロクライメント」この4つの外力・応力がどのくらいかかっていそうかを確認することです。

まずは感覚でかまいません。

コツは以下の通りです。

・ベッド上の姿勢のバリエーションはどれくらいだろう?

・体圧分散はできているか?

・移乗の頻度はどれくらいだろう?

・車椅子に座っている姿勢や時間に問題はないだろうか?

・福祉用具以外で寝たり座ったりしている時間はないだろうか? etc…

大体、上記のところから始めると、高齢者介護の場合は7割ほど原因の可能性が見えてくると思います。

というのも、在宅介護では上記のような課題が常に付きまとうからです。

ここは施設介護と大きく異なるところの1つだと、私は考えています。

褥瘡発生の4つの力の紹介 福祉用具はこの直接要因に対して影響します。

在宅介護では定期的な離床、ベッド上の体位変換とポジショニングの実施はなかなか困難です。

施設介護では方法や質など様々な課題はあれども実践されている方法が、在宅介護ではまずできていない、ここからスタートするのです。

ここでも誤解を恐れずいえば、「行えばいいとわかっていることができない、縛りプレイの状態で褥瘡と戦っている!」といえばいいでしょうか(なんか違う気もします(;´Д`))

在宅介護ではケア人員のリソースや介護保険限度額、チームごとの専門職が毎回異なることによる同意形成の難しさなど様々な課題があります。

その中でできる限りクリティカルな効果が発揮できて少ないリソースで最大効果を狙える「More Better」な選択はなにか?

思えば在宅介護の選定基準はこのこととの戦いだったんだ、と改めて気付かされました。

一方、在宅介護と施設介護の福祉用具的な違いとして大きなものに、介護保険レンタルの制度があります。

施設と違って、在宅の場合はいつでも最適な福祉用具に交換することができる、ということは大きなメリットです。

その反面、「なぜその福祉用具を選ぶのか?」という選定理由が重要になってきます。

上記の褥瘡がなぜ発生するのか?という視点はこの選定理由の構成に欠かせません。

そこにあるから、最新版だから、今まで使っていたから、このような理由で福祉用具を使い続けていませんでしょうか?

「ふくせんの仕事の7割はアセスメントだよ!」とは弊社の冨永さんの言葉です。

私も同意見です。

利用者さんの生活を観察し、体調や様々な関係者の関わり方がどのような生活スタイルになっているのか。

そして、どのような生活を送りたいと考えているのか。

それらに耳を傾け、生活環境の支援を行う、それこそが福祉用具専門相談員の仕事であり、やりがいだと私は考えています。

せっかくの福祉用具がアダになる『誤用症候群』を起こさないために

今回の方は褥瘡の傷口や経過、生活スタイルを考えると私個人としては「ズレ力」が課題ではないか、と考えました。

その推測をケアマネージャーの方と相談した折に気づいたことがあります。

「もしかして、介護ベッドの使い方が課題なのではないか・・・?」ということに。

介護ベッドの背上げ方法は、全てのメーカー共通だということをご存知でしょうか?

残念ながら在宅・施設問わず、多くの方がこのことを知らず、背上げ方法を間違えていることが多いです。

まずは結論から。

介護ベッドの正しい使い方は以下の通りです。

起き上がる時:①足を上げる → ②背中を上げる

寝る時:②背中を倒す → ②足を下げる

必ずこの順番で行わなければなりません。

何故か?

背上げのみ行ってしまうと、身体が下にずれる力が発生するからです。

こちらの動画は背上げを行うときにスライディングシートを敷くとどうなるか?という実験動画です。

スライディングシートを敷くとより身体が滑るのがわかると思います。

ベッドの背上げはこのくらい大きな力が発生しているのです。

つまり、スライディングシートがなく、おしりが止まってしまう場合、下にズレる力と耐える力でおしりの中の細胞がちぎれ、表面がめくれる力がかかります。

それは非常に大きな力で結果として深く、えぐれたような褥瘡を作る結果に繋がります。

この福祉用具の使い方を誤って発生する褥瘡を始めとした二次障害のことを「誤用症候群」と言われています。

これは福祉用具の使い方を正しく行えれば防ぐことができます。

先の例で言えば、ベッドの背上げには足を先に上げる、これを実施することが重要です。

他にも寝る位置や背抜き(圧抜き)など色々ありますが、まずは1つとなれば上記の使い方を個人的には提案します。

それぐらい、使い方を誤った時の問題が大きいです。

この大切な基本の使い方が習っていない方が非常に多いようです。

もしかしたら昔、習ったことがあっても忘れてしまっている、ということもあると思います。

施設介護では脈々と先輩からの継承で教わっている場合、使い方の誤りに気づく機会がすくないことも分かります。

しかし、在宅介護は違います。

ふくせんがいるはずです。

福祉用具のプロは誰だ!?

福祉用具のプロは誰なのか?

私の答えは以下のとおりです。

福祉用具を”使う”プロは本人・家族であり、ヘルパーを始めとした介護を行う専門職の方々です。

では福祉用具専門相談員は何のプロなのか?

その答えは、福祉用具を”提供する”プロに他なりません。

関係者の方々に福祉用具を専門職として選定し、提供する。

そして、安全に正しく使えるよう伝える仕事、それこそがふくせんだと私は考えています。

在宅介護で誤用症候群が発生している、それはふくせんが改善すべき、そして改善できる問題なのです。

MCSのようなツールを積極的に活用し、情報発信に努めていきたいですね。

今、国はICTを活用した介護現場の労働生産性の向上を推進しています。

個人的にはMCSを始めとして、これから普及が進むであろうケアプランデータ連携システムなどICT関連は在宅に増々広がってくると考えます。

しかし、すでにあるものは用無しなのか?

決してそんな事はありません。

今ある制度、製品を活用して今ある負担を少しでも軽減するからこそ、新しい概念を現場に導入する余裕が生まれるはずです。

その時、この余裕を作る担当は在宅の現場では誰の仕事なのでしょうか?

私はそれこそ、これからの福祉用具専門相談員・ふくせんが担うべき、重要な仕事ではないか、と考えています。

非常に幅広い知識と見識が求められると思います。

しかし、だからこそ! 福祉用具専門相談員・ふくせんという仕事は非常にやりがいがある、私が大好きな仕事なのです。