みなさん、こんにちは。

トランスファーサポートチームの山下です。

9月になりましたね。

6月から暑い日々が続いたので、そろそろ涼しくなるかなと思いきや、暑い日々続いています。

夏はどちらかというと好きな季節ですが、ここまで暑い日が続くと早く涼しくなって欲しいと思ってしまいます。

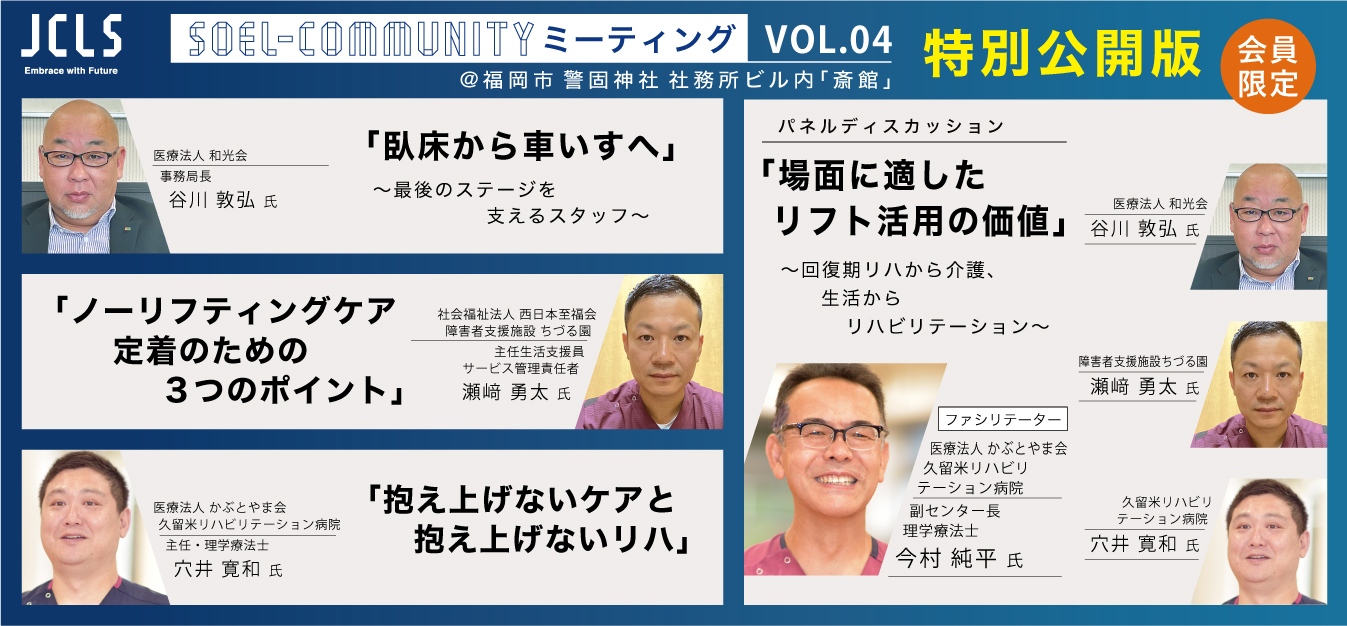

さて、今回は6月末にラックヘルスケア株式会社(以下、LAC)主催で開催された、弊社を含めた日本ケアリフトサービス株式会社の関連会社に向けた研修についての体験記となります。

移乗介助の本質について、改めて考えさせられることに繋がった研修会でした…

是非、最後まで読んでいただければと思います。

また、研修前の意気込みについて、先月山田が執筆していますのでそちらも併せて読んでいただけると幸いです。

⇒福祉先進国の用具から学ぶ! 移乗用ボード研修への意気込み

移乗環境における福祉先進国と日本との大きな違い

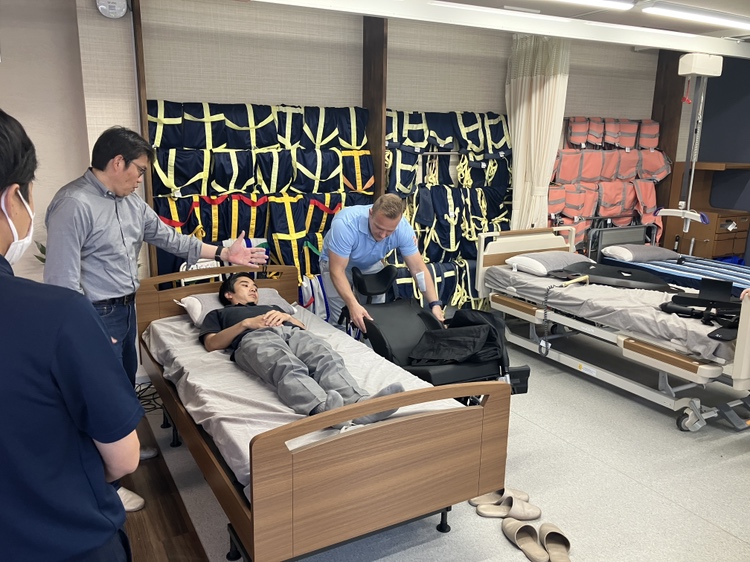

今回の研修講師はマスターケア社の作業療法士ㇵクン・ブルーン・ヤコブセン様(以下、ㇵクン様)でした。

マスターケア社はデンマークで福祉用具を開発している会社で、創始者はスライディングボードを最初に開発した方だそうです。

世界初のスライディングボードは、なんと1980年代には開発されていたとのこと。

私が生まれる前からあったとは…驚きでした。

また、福祉先進国といわれているデンマークと日本には更に大きな違いがありました。

それは移乗環境の大きな差です。

デンマークでは、国の法律として抱え上げる介助が禁止されており、介護施設全てに介護リフトは設置していて、スライディングボード等も必要数が施設に行き届くよう管理されているとのこと。

介助をする側・される側共に快適な移乗環境の提供ができるよう、整備がされており、介護リフトがまだ普及しきれていない日本とは大きな差を痛感しました。

「できることはなるべく自分でやってもらう」

今回の研修では「アクティブ・トランスファー」の考え方を中心に学びました。

「アクティブ・トランスファー」とは、簡潔にお伝えすると「介護を受ける方(ご利用者様)が自分でできることをなるべくやってもらう」移乗の考え方です。

介助者ではなく、ご利用者様のことを中心に考え、どのようにすれば残存機能を活かせるのか、自立支援に向けた福祉用具活用のポイントについて学びました。

「誰のため」の福祉用具?

私の若かりし頃の介護士時代を振り返ると、スライディングボード等の移乗機器は介助者が移乗で使用する物という認識があり、どうしても決められたマニュアル通りの使い方をしなければならないと思い込んでしまっていた時がありました。

後輩に指導するときも、手順を教えることに必死になっていた記憶があります。

ですが、このような画一的な使い方をしていると、ご利用者様の身体の機能を活かせず、今まで出来ていたことも出来なくなる「廃用症候群」に繋がってしまう可能性があります。

ご利用者様の残存機能をうまく活用できる移乗機器を選定し、使い方を個別にカスタマイズすることで介助者の身体への負担軽減はもちろん、ご利用者様にとっても残存機能等のADLを維持し、QOLの向上へと繋がる可能性があります。

つまり、移乗機器は「介助者のため」だけでなく、「ご利用者様のため」の福祉用具でもあるのです。

福祉用具の活用に大切なのは「使い方」ではなく「アセスメント」

今回の研修は座学・実技とありましたが、実技でのデモンストレーションの際にㇵクン様は必ず「これはあくまで一例です」「このような考え方・使い方もあります」と前置きした上で説明されていました。

このように、例となる使い方はありますが、ご利用者様の残存機能によって使い方は様々です。

福祉用具を活用する上で大切なこと。

それは、

・用具の目的や構造、特徴を知る

・ご利用者様は何ができるのか、残存機能を知る

・ご利用者様の残存機能を活かした使用方法を検討する

つまり

「アセスメント」

が大切となります。

おおまかな使用方法はありますが、ご利用者様の状態によって支える場所や声の掛け方等が変わります。

今までは介助者が全部やってしまっていたことも、ご利用者様ができることを知れば、必要最低限のサポートだけで済むかもしれません。

「アセスメント」により出来ることが増えた!

私の過去でも、このような経験がありました。

スライディングボードを使用し、車椅子へ移乗していたご利用者様がいましたが、私を含め介助者がどうしてもうまく移乗することが出来ず、浅く座ってしまうことが度々ありました。

その影響で食事中に座位姿勢が崩れてしまうことで何度も座り直し介助を行う、姿勢の乱れにより食事を自身でうまく召し上がることができずに介助者が食事介助に介入しなければならなくなるといったことがありました。

しっかりとした座位姿勢にするには、どのように移乗すれば良いのか。ご利用者様の身体状況を確認しました。

すると、ご自身で移乗先へ横に動くことはできないものの、座った状態で自ら臀部を少しだけ浮かすことができることがわかりました。

その為、このご利用者様の移乗では、ご自身で臀部を浮かそうとする動きに合わせて両膝を移乗先の方へ軽く押していき、小刻みに進んで車椅子等に移乗する介助方法を行うことにしました。

実際に上記の移乗方法をしたところ、車椅子に奥深くまで座ることができ、座位姿勢が安定するようになりました。

座位姿勢が安定することにより、食事介助を行わなくても、ご自身で全ての食事を召し上がれるようになりました。

更に、車椅子の操作もスムーズになり、以前よりも車椅子での移動距離や範囲を広げられることにも繋がりました。

移乗用ボードは「移乗支援」だけではなく「自立支援」に繋がる!

このようにご利用者様や機器の「アセスメント」をしっかり行い、有効的な介助方法を実施することで、介助者の負担はもちろんのこと、ご利用者にとってもADLやQOLの向上や維持に繋がるかと思います。

これは移乗用ボードだけでなく、介護リフトにも通じていることを個人的には感じています。

今回の研修で学んだことは、移乗用ボードだけでなく、介護リフトにも活かせると思いました。

また、改めて福祉機器に対しての考え方を振り返る良い機会になりました。

今回の研修で得たことを活かし、皆様にとって良い移乗環境のご提案に繋げていきたいと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

移乗に関して、もしお悩み等ありましたら、ご気軽にご連絡ください。

P.S.

デンマークは気温が高くても20℃に届くか届かないかの国で、研修当日は30℃を超えていた日本は暑すぎて10分も外にいられないとㇵクン様は話されていました。

このような環境なのに来日し、貴重なお話をしていただいたㇵクン様には大変感謝しております。

また何かの機会でお会いできればと思います。